TA们

以劳动为基

以奋斗为翼

把简单的事情做到极致

在平凡的岗位干出精彩

在这个崇尚实干的时代

让我们一起翻开劳模的篇章

聆听他们的故事

传递这份能照亮前路的“劳模精神”

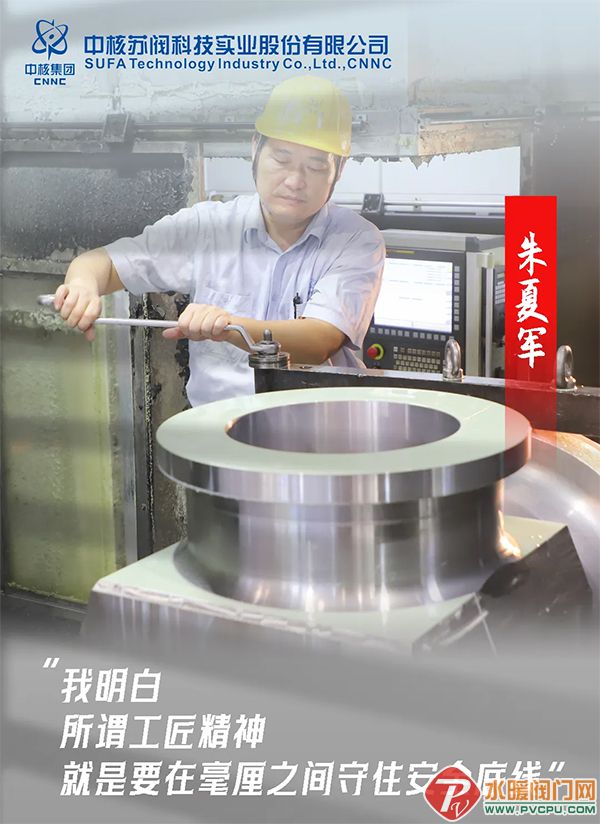

朱夏军,全国青年岗位能手、中核集团技术能手、中核集团劳动模范、中核工程首席技师、江苏省机冶石化系统“国防电子行业工匠”,享受国务院政府特殊津贴。

校园初遇

十六岁的懵懂与“核”的初结缘

二十九年前,朱夏军怀着对机械行业最朴素的喜欢,走进五二六厂技工学校,从此与核电阀门结下了不解之缘。他从小就对机械有着浓厚的兴趣。小时候,最喜欢研究拖拉机的结构,拆拆装装,乐此不疲。

那时的他,对“核工业”三个字还很陌生,只是单纯地喜欢机械,想学一门手艺。在校期间,他刻苦学习,操行分全校第二。正是因为成绩突出,他有幸被分到国家重大工程项目车间实习。

车间磨砺

从笨手学徒到技术能手的“破茧路”

毕业后,朱夏军正式进入五二六厂,成为一名机加工工人。刚进车间时,他只是一个普通的操作工,对车床设备一无所知。但他没有退缩,他说:“我相信,只要肯学、肯干,就没有学不会的技术。”他每天最早到岗,最晚离开,一遍遍地练习操作,一遍遍地调试参数。遇到难题,就翻书查资料、请教老师傅。慢慢地,他从一个笨手笨脚的学徒,成长为能独当一面的技术骨干。

随着公司转型升级,车间引进了数控加工中心。面对全新的设备和复杂的编程系统,朱夏军又成了“初学者”。那段时间,他抱着编程书每天学习加实践,白天跟厂家师傅学操作,晚上在家模拟编程,连吃饭都在琢磨代码逻辑。终于,他掌握了数控编程与操作的核心技术,为后续的技术攻关打下了基础。

他说:“回想我第一次接触到了车床加工,是参与了秦山核电二三期工程阀杆的加工任务。从那时起,我真正意识到,我手里的每一个零件,都关系着重大工程的安全与质量。这份责任感,从此深植于心。”

他也跟每个普通人一样经历过很多次失败。他说:“印象最深的是我第一次做车加工,被分配上车床操作,接到的任务是加工一批用于秦山项目的阀门阀杆。那批活总共要车25根阀杆,我负责的是粗加工工序,主要目的是去除经过热处理后阀杆表面的氧化层去除余量,为后续的超声波精加工——也就是磨削工序做准备。当时要求我们将外圆直径车到Φ26毫米。这个尺寸采用的是自由公差,按照国家标准的规定,公差范围是±0.2毫米,只要尺寸在25.8到26.2毫米之间都是合格的。那会儿我完全没什么质量意识,觉得反正是粗加工,又是自由公差,只要把氧化皮去掉、大致尺寸差不多就行了,最终精度反正要靠后道磨削来保证。于是我就按自己的理解做完了,自检觉得没问题后就交检了。当时的检验员是老金师傅。他对我这样的新人要求特别严格。那25根阀杆一根一根排在他的检验台上,他就拿着量具逐一认真地测,结果25根里竟有12根都不符合公差要求——有些尺寸偏差超出了范围。”

“老金师傅当场就让我站在旁边,他一边查一边给我讲:什么是国际标准?什么叫核电质量意识?他告诉我,核电无小事,每一道工序都必须一丝不苟,现在超差看似无所谓,但却会对后道工序的加工余量、甚至最终产品质量带来隐患。他当时反复强调‘一丝不差,一丝不苟’这八个字。说实话,刚开始我心里还有点不服,觉得反正是粗加工、后面还要磨,超一点点没什么大不了。但老金师傅没有发脾气,而是耐心地跟我讲道理、讲标准、讲责任。慢慢地,我从一开始的不理解,到后来心服口服。最后我二话没说,把那11根超差的阀杆全部返工重新加工到位。”

这件事对他影响极大,是他国职业生涯中最早、也最深刻的一堂质量课。“国之基石”这四个字,从那之后深深地刻在了他的心里。一直到现在,他都牢牢记得老金师傅的教导:“不能有偏差,因为你现在的偏差,会对后面所有环节产生影响。”这让他突然明白:所谓工匠精神,就是要在毫厘之间守住安全的底线。

他说:“我能够一步步成长,真的离不开各位老师傅的教导和帮助。刚开始我在车床岗位干了一年多,后来因为大车班需要人手,考虑到我个子高、力气也够,就被调了过去。在新岗位上,我努力适应、踏实干活,表现逐渐得到了认可。之后,车间安排我去学镗床——这对我而言,可算是一次真正的技术跨越。 从车床到镗床,整个加工理念完全不同。以前是工件旋转、刀具固定,现在变成了工件固定、刀具运动。我原有的加工思路被彻底打破,一切必须从头学起。”

“现在回想起来,我刚调去镗床不久,就参与了上海石化一个硬密封球阀的抢修任务。经过团队连续奋战,最终顺利交付,回家好好睡了一觉,第二天神清气爽地来上班,心里别提多踏实了。也是从那时候,我明显感觉知识储备不够用,就主动利用业余时间学习、给自己‘充电’,不断提升自己。”

在这个行业里,大家都知道,技术固然重要,但真正考验人的,其实是工作环境。夏天车间像蒸笼,冬天又冷得刺骨,条件确实非常艰苦。普通人可能待上一会儿就受不了,对于他们干加工的,必须得沉得下心——只有静下心来,耐得住寂寞、熬得住辛苦,才能做出合格的产品。心态一浮,手上就准出错。这么多年下来,朱夏军的双手早已布满了老茧和疤痕,可他从没觉得它们难看。这些印记,是时间留下的,更是责任的见证。他总把“核无小事,质量即生命”这句话挂在嘴边,也不断地讲给身边的年轻人听。

专项攻关

与团队并肩的“硬仗”与荣耀

随着国家核电事业的快速发展,他越来越清楚地意识到:一个人再强,力量也有限,只有整个团队都强,才能真正扛起核电阀门国产化的重任。所以这些年,他把越来越多的精力放在了“传帮带”上,把自己的那点经验、技巧毫无保留地教给年轻人——他们,才是这个行业的未来。

他带徒弟,最看重的就是踏实。聪明固然好,但干这行,更需要的是一步一个脚印的扎实。他教徒弟的方法也很简单:就是手把手地带,一边讲理论,一边让他们亲手操作、自己体会。所谓“手感”和“听音”,都是靠反复练习、慢慢总结才能悟出来的——什么样的声音代表切削正常,什么样的手感说明参数合适,这些都要在实际中不断积累。

能从一名普通工人成长为劳动模范,他最想感谢的是他的家人。以前家人不理解他为什么总泡在车间,为了攻克一个难题,连周末都很少休息。但现在,家人不但习惯了,也更支持了。朱夏军是苏州人,家有两个儿子,大儿子已经在读机械专业,小的还小。他说:“说起来,我对孩子们是有亏欠的,中考、高考我都没能陪在他们身边。但让我欣慰的是,他们都成长得踏实肯干、做事认真——这或许就是我这辈子最大的安慰。”

匠心坚守

助力 “中核制造” 向 “中国创造” 跨越

回首这些年,他始终觉得,自己只是千千万万产业工人中普通的一员。他所做的,不过是把手里的活干好、把身边的年轻人带好、把“质量至上”的信念传递好。核电事业关系国家能源安全,更关乎千家万户的灯火光明。能用自己的技能,为国家重大装备造出“放心阀”、守住“安全门”,这是他作为一名技术工人最大的光荣。

路还很长,技术也在不断更新。他表示:他会一直留在一线、干在一线,和团队一起,继续钻研、继续突破。他说:“希望有更多年轻人能沉下心来、走进车间,共同把‘中核制造’打造成‘中国创造’,用扎实的技术、可靠的质量,向世界证明——中核人,行!”