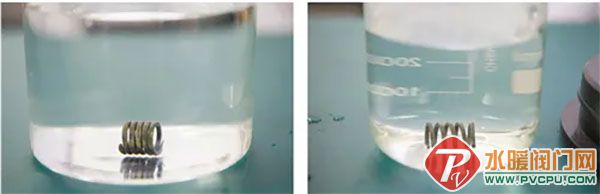

一块笔直的金属板材,用手掰弯,放到热水中,立马恢复原状;一条金属弹簧,在热水中处在舒张状态,一放到冰水中,立刻缩成一团,再放回热水中,立马又恢复舒张状态……这是记者近日在华南理工大学国家金属材料近净成形工程技术研究中心内看到的一幕。这种材料名叫镍钛形状记忆合金,它最大的本领就是能“记住”原本的模样。即使外力让它形变上百万次,依然能在一定温度中恢复原状。

近日,该中心副主任、华南理工大学机械与汽车工程学院副院长杨超的团队与广东华艺卫浴实业有限公司共同研发的“具有功能基元序构的超高超弹性钛镍形状记忆合金及其4D打印制备方法与应用”荣获中国专利奖。使用该专利生产的记忆合金已应用于卫浴、医疗器械、航空航天等多个领域。本期《科技周刊》,我们将和大家一起了解这一神奇的材料。

人类发现记忆合金的历史至今尚不足100年。杨超团队的马宏伟博士介绍,1962年,美国海军军械实验室的科学家偶然发现了镍钛合金的形状记忆效应——这种金属在被弯曲变形后,只要稍微加热,就能“啪”一下恢复形状。就算不加热,在常温下,如果将其拉长或弯曲变形一定程度后,它也能自行慢慢恢复形状。相比之下,一般金属只要拉伸超过1%,就会发生永久变形。

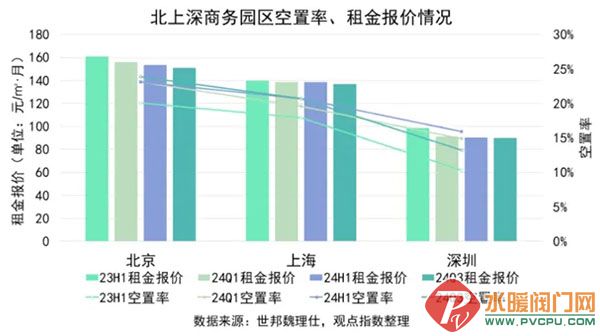

单程记忆,拉长弹簧,进热水就缩,只复原一次。

镍钛合金可表现出单程形状记忆效应,也可表现出双程形状记忆效应。单程形状记忆是指“有来无回”,如由镍钛合金制成的弹簧,被手动拉伸后,放入热水中,就会回到原始收缩状态,但无法再自动回到拉伸的状态。相比之下,双程形状记忆则是“有来有回”,弹簧在热水中自动舒张,在冷水中自动收缩,回到热水中又自动舒张……

双程记忆,热水中舒张,冷水中收缩,反复循环。

科学家们进一步发现,一般来说,只有镍元素在合金中所占原子比例在48%~52%之间,合金才能展示出形状记忆和超弹性。镍元素含量的些许变化,会直接导致合金的形变临界温度骤然升高或降低。

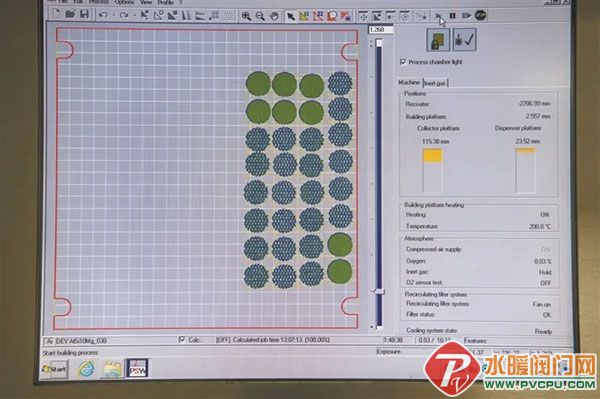

形状记忆合金应用广泛,但加工成本很高,十分容易开裂。为解决这一痛点,2017年起,杨超团队开始研发记忆合金4D打印技术——4D打印是指在3D打印过程中,复杂构件的形状、性能和功能随时间维度发生自适应变化的过程。“材料在3D打印成型之后,仍能受温度、力、电场等外界刺激影响,自主发生形状变化或性能调整。”杨超说。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“发展增材制造”,4D打印作为前沿的增材制造技术颇受关注。为支持形状记忆合金4D打印技术发展,杨超的项目组先后获得广东省重点领域研发计划、国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金联合基金重点项目等项目资金的支持。经过多年科研攻关,4D打印镍钛合金自适应构件技术日趋成熟。

用于4D打印的镍钛合金粉末需满足粉末粒度分布在15~53微米之间、球形度好、流动性高、氧含量低、镍挥发低等要求,为此,团队创新研发了镍钛粉末制备和改性技术,攻克了高品质镍钛合金粉末制备的难题。

杨超介绍,该设备由华南理工大学机械与汽车工程学院宋长辉团队研发,是一套适合于4D打印镍钛合金构件的增材制造装备,解决了形状记忆合金4D打印易开裂的成型难题。这套镍钛合金4D打印机的发明,同样荣获此次中国专利奖。

杨超团队经过研发确立了镍钛合金4D打印的成型工艺路径,建立了4D打印缺陷抑制和质量稳定策略,实现了目标化的4D打印镍钛合金微观组织、功能特性及稳定性调控。

在熟练掌握4D打印记忆合金的生产技术和工艺后,如何设计出符合市场需求的产品,保证技术能落地,则需要按照市场需求进行结构设计和应用验证,这也是科技成果转化的重要一步,也是团队十分看重的。

杨超介绍,经过多年攻关,团队解决了4D打印镍钛合金自适应构件技术应用全链条涉及的核心科学和技术问题,先后获授国家发明专利24件,获授美日发明专利3件,形成全链条自主知识产权的成套技术,并瞄准卫浴、航空、医疗器械等领域对复杂几何构件和自适应性功能的需求开启创新应用,填补了相关领域的空白,实现了相关产品的升级换代。

目前,杨超团队4D打印的形状记忆合金已应用在智能卫浴领域。团队与江门华艺卫浴公司合作共同开发了4D打印记忆合金技术,并共享了相关专利成果。

华艺卫浴质量技术总工程师丁言飞告诉记者,主流的热水器控温主要依靠石蜡装置,但这种装置测温的误差较大,一般能达到5℃~10℃。石蜡装置上还容易附着水垢,影响控温。此外,我们在生活中也经常会遇到这样的场景,当洗澡时,外面有人忽然拧开冷水龙头,冷水突然泄压,洗澡的水温就会突然上升,容易将人烫伤。

使用形状记忆合金制成的阀门可以完美解决这些问题,阀门不会附着水垢,控温也十分精准,一旦感受到温度的剧烈变化就会及时开关阀门。“测试中,我们反复高频次使用了500万次后,记忆合金阀门仍然没有出现任何损坏。”丁言飞表示,该公司的记忆合金阀门在北美和欧洲市场大受欢迎。

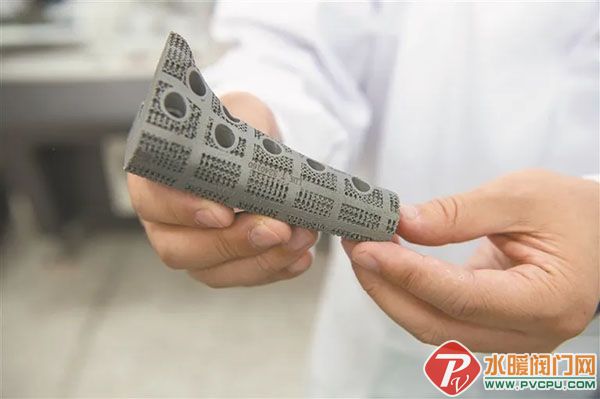

在实验室,杨超向记者展示了用记忆合金生产的骨科植入医疗器械。目前,骨科使用固定的钢板以钛合金为主,但钛合金不具备自适应和超弹性,与骨骼的贴合也不理想。而使用4D打印的镍钛形状记忆合金,凭借其自适应能力,可以比较完美地贴合骨骼,同时起到支撑和修复作用。

记者看到,这些记忆合金骨科修复材料并不是“铁板一块”,表面布有密密麻麻的孔洞,有助于营养物质的交换,促进骨骼生长和修复。杨超介绍,学校与北京力达康科技有限公司和中山大学肿瘤防治中心合作,研制了多种4D打印镍钛自适应构件,并已为骨肿瘤患者志愿者进行了多例临床植入手术,取得不错的临床效果。

杨超介绍,目前团队还利用4D打印形状记忆合金技术与国内多家科研院所合作,开发适用于航空航天领域的新型零部件。例如,用4D打印的超弹性记忆合金的柔性机翼,可以替代扰流板的功能,目前已研制出缩比机翼验证件。

此外,杨超团队试验在镍钛合金中加入铂、铪等金属元素,研制出高温自适应飞机发动机换热构件,使其形变的临界温度大大提高,达到提高能效的目的。

手术:助力机器人切除肺结节

杨超介绍,目前,手术机器人可以通过支气管深入肺部,并依靠前端由镍钛记忆合金制成的柔性“机械手”,对肺结节进行切除,该技术相较传统开胸手术更安全、创伤小,手术机器人来到指定位置后,只需要人为调整记忆合金的温度,就会驱动机械手在体内变形、灵活伸展,将肺结节稳稳“包裹”,再配合切除装置完成操作。

华南理工大学机械与汽车工程学院不仅在4D打印智能材料领域实现重要突破,也在软磁材料及其电感磁粉芯方向持续深耕。以点带面,学院在多个赛道上同步发力,构建起“科研育人协同创新”的新格局。

其中,2022级机械类创新班本科生杨洋,在杨超团队的精心培育与指导下,组建本科生团队进行智变塑形仿生镍钛合金构件4D打印技术研究,两年内共申请17项专利,并在2024年中国国际大学生创新大赛中荣获银奖。

同时,团队也在软磁材料领域持续攻坚,聚焦5G通信和新一代半导体对电感磁粉芯性能提出的新要求。针对传统非晶磁粉芯存在孔隙率高、内应力大、性能难兼顾等问题,杨超团队提出基于超声流变局部自适应绝缘结构的一体化成型工艺,显著提升了磁导率和直流偏置性能,将磁损耗降至传统工艺的1/20。该成果发表于《自然·通讯》(NatureCommunications),获授国家发明专利4件。

近五年来,学院与大湾区超过1000家企业展开产学研合作,合作经费近10亿元。与多家龙头企业共建联合创新研究实验室60多个,在阻容感器件材料及制造方向与广东风华高科共建“先进制造联合研究中心”,已研制出多型号产品。

目前,学院依托“五系两所一中心”的架构,跨学院跨专业建成高分子智能制造、精密装备与智能机器人、智能电动汽车、工业人工智能、激光与增材制造、工业软件等九个创新研究中心,搭建起从基础研究到装备开发、从产品验证到成果转化的全链条创新体系,为国家和广东省战略性新兴产业和支柱产业提质增效。

来源:广州日报