5月15日至17日,由泉州华光职业学院与南安市东田镇桃园村委会共同打造的产教融合赋能乡村振兴项目——《桃园杨梅洁净数字化清洗线》,在波兰举办的第五届国际创新展览会上大放异彩,获得国际创新银奖殊荣。6月13日,在南安市东田镇桃园村隆重举办了“杨梅洁净技术国际创新奖发布会”,获此殊荣的校村共同分享这一份沉甸甸的荣誉。

校村合作 共同打造杨梅数字清洗项目

据悉,东田镇桃园村种植杨梅树历史已经超过40年。全村杨梅种植面积达3000多亩,杨梅树约16万棵,年产量达500吨以上,是泉州市级杨梅“一村一品”专业村。

据华光学院副校长林述琦介绍,今年3月6日,桃园村与泉州华光职业技术学院携手共建乡村振兴实践基地。学院迅速结合桃园村杨梅种植情况展开技术帮扶及指导。

由于杨梅属于浆果类水果、果肉无果皮保护,容易遭受细菌、病毒等污染,并可能含有虫卵,这给杨梅的精细加工带来了严峻挑战。而目前市场上的杨梅清洗设备普遍存在结构简单、工艺粗糙的问题,导致清洗效果不佳,水资源浪费严重,也易造成杨梅的损坏。

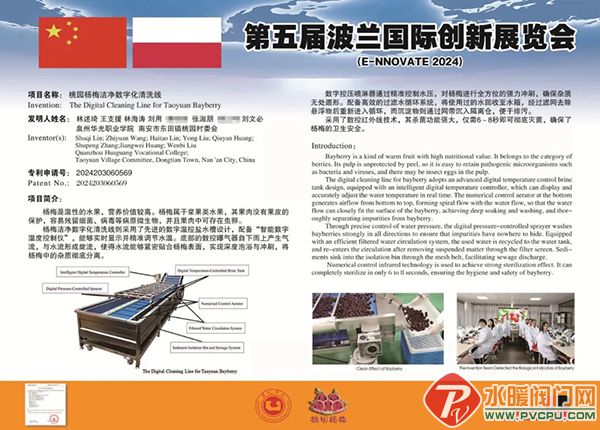

为了解决这些难题,学校与当地果农一同实地展开调研。由华光学院副校长林述琦教授领衔的专业团队与桃园村委会党支部书记王支援所带领的杨梅种植户等8人共同创新研发的《桃园杨梅洁净数字化清洗线》项目应运而生。校村携手进行了深入研究,并取得了突破。该项目运用了先进的数字控压喷淋技术,通过精确控制水压和喷淋方式,对杨梅进行全方位的冲刷,有效清除杂质。同时,该项目还引入了数控红外线技术,确保杨梅在清洗过程中仅需6—8秒便可得到彻底的灭菌处理,从而保障了杨梅的卫生安全。

林述琦副校长表示,该项目不仅解决了传统杨梅清洗装置的痛点,极大地提升了杨梅产业的清洗效益和品质,更提升了杨梅产业的整体水平和竞争力,为乡村振兴注入了新动力。

斩获国际大奖 做大做强“桃园杨梅”

近年来,桃园村积极响应乡村振兴战略,主动探索杨梅种植与深加工技术,发展了杨梅果脯(蜜饯)加工业、杨梅酒、杨梅汁等产业,有效提升了农产品的附加值。还通过引领家庭农场和种植大户成立了生态农业专业合作社,为杨梅产业的繁荣发展注入了新的动力。

镇党委书记黄秋燕为桃园村委会颁发国际奖证书

华光学院副校长林述琦教授为项目组颁发国际银奖证书

在发布会现场,当接过这份沉甸甸的国际奖证书时,作为校村合作的亲历者、参与者、见证者,王支援由衷感慨道:“此次能够获奖,得益于华光职业学院的师生及镇政府党委以及村两委的大力支持。在桃园村乡村振兴发展道路上,具有里程碑式的重要意义。我们今天的成就,是所有桃园村民共同努力的结果,也是我们共同的骄傲和荣耀。”

据悉,在东田镇党委和政府的领导与推动下,桃园村通过校村双方携手,紧紧把握住每一个攀撑向上的机会,在升级进化之路上画好“同心圆”。不仅成功携手举办了首届桃园杨梅节,同时围绕杨梅产业关键技术开展协同创新。王支援表示,未来,桃园村将发展特色农业和旅游等产业,积极探索将现代农业、休闲采摘、旅游观光融为一体的田园综合体模式,努力实现让村民增收致富的目标,共同创造幸福生活。

林述琦副校长表示,获国际殊荣的《桃园杨梅洁净数字化清洗线》不仅提升了杨梅加工产业的自动化和智能化水平,还展现了泉州华光职业学院与东田镇桃园村委会在产教融合方面的深厚实力。通过双方的紧密合作,将专利成果转化为实际生产力,促进了当地杨梅产业的升级和发展。未来校村双方还将持续深化特色产业深度融合、共赢发展,让产学合作不断取得新突破。

此次获奖,是桃园村也是东田镇内辖区村首次获得国际级别奖项,更是产教深度融合的具体实践。桃园杨梅种植历史悠长,但对标其他先进地区的种植方式、品种养护、品牌开发,仍有不小差距。东田镇党委书记黄秋燕表示,此次获奖让农户获得了更大的信心和动力。她希望通过深化产教融合、校村合作,以及项目运用的独家优势,可以共同把“桃园杨梅”做更强、做更大。通过以“梅”为媒、以“梅”会友,积极参与共谋发展,加快农文旅融合发展,全力打造南安中心城区生态“后花园”和休闲旅游目的地,共同把桃园杨梅推出泉州、福建,乃至世界。

来源:泉州晚报