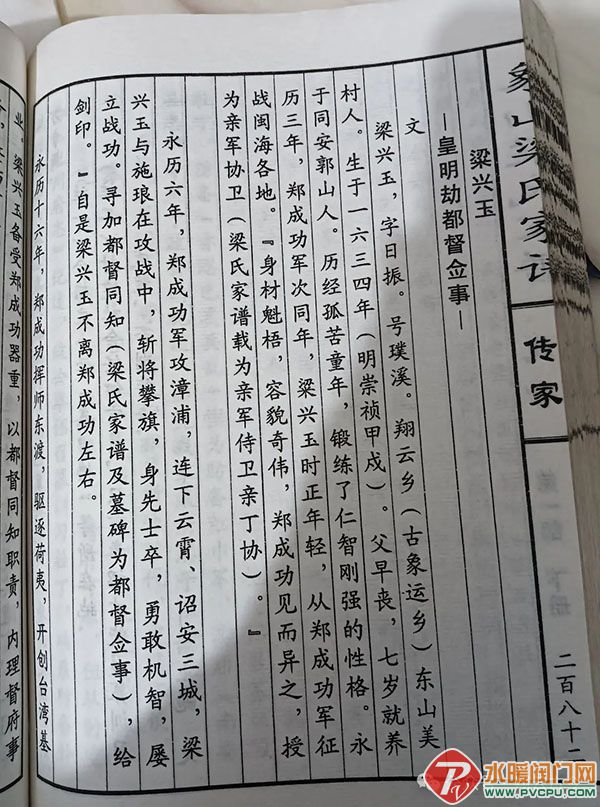

梁兴玉,字日振,号璞溪,翔云镇(古象运乡)东山美村人。生于一六三四年(明崇祯甲戌),卒时无考。父亲早逝,七岁时便随母亲投奔同安郭山的亲戚。梁兴玉的童年充满了艰辛,但这却磨砺出了他仁智刚强的性格。

永历三年,郑成功驻军同安,这一年梁兴玉正值青春年华,毅然决然地加入了郑成功的军队,征战闽海各地。“身材魁梧,容貌奇伟”,郑成功见到梁兴玉,不禁赞叹不已,当即授予他亲军侍卫的职务。这是梁兴玉人生的一个转折点,也是他辉煌生涯的开始。

永历六年,郑成功大军进攻漳浦,连下云霄、诏安三城。梁兴玉与施琅并肩作战,冲锋陷阵,斩将搴旗,英勇无比。梁兴玉的勇敢与智慧使他屡立战功,郑成功遂任命他为都督同知,并授予剑印。自此,梁兴玉便一直跟随在郑成功的身边,成为他最得力的助手之一。

永历十六年,郑成功挥师东渡,驱逐荷兰殖民者,开创了台湾基业。梁兴玉深受郑成功的器重,负责内外事务,整治有方,安抚百姓,尽职尽责。他目睹台湾的广阔土地和平原,气候与福建相似,物产丰富,于是极力劝说郑成功招募漳州、泉州、惠安等地以及潮州、汕头沿海的农民和渔民移居台湾,开荒垦田,发展生产。梁兴玉认为,只有这样,才能真正实现台湾的繁荣和发展。

然而,好景不长。康熙元年(一六六二年),郑成功去世,儿子郑经继位。梁兴玉在军政事务上与国戚冯锡范意见不合,受到排挤。梁兴玉深感前途渺茫,感叹自己无法再有所作为,最终选择了归隐,等待时光流逝。

康熙甲子(一六八四年),台湾局势逐渐稳定,施琅将军深知梁兴玉的才华,有意推荐他担任要职。梁兴玉却婉言谢绝:“我本无意求官,如今年事已高,只想归乡,守护祖先的坟墓。”施琅理解他的心情,赞赏他的志向,便给了他一块归农牌,让他回到南安县原籍。临行前,梁兴玉冒着生命危险,将郑成功赐予的剑印藏于行李中带回故乡,尽管剑早已无踪迹,铜印也在抗日战争期间被当作废品丢弃,但那份忠诚与感恩之情却永远铭刻在心。

梁兴玉晚年生活简朴,粗茶淡饭,教导子孙务农耕种。他常吟诵文天祥的《正气歌》和陶渊明的《归去来兮辞》,以自娱自乐。最终,由于贫困和疾病缠身,梁兴玉在家乡——翔云镇东山美村逝世。

梁兴玉的墓地位于翔云镇东山村北坑的山脚下,坐北朝南,虽然岁月的风雨已侵蚀了百年的痕迹,但墓碑与墓穴依然保持着原有的风貌。碑文上刻着“皇明敕授都督佥事璞溪梁公墓”,清晰可见,仿佛诉说着这位历史人物的生平与功绩。子孙后代全部移居台湾,至今仍无联系。

梁兴玉墓的发现,对于研究郑成功领导的反清复明运动,尤其是他收复台湾的光辉历程具有重要意义。这不仅是一块历史的实物见证,更是对梁兴玉这位重要角色及其对民族独立贡献的纪念。这段历史故事值得我们细细品味和传承。

泉州郑成功学术研讨会延平分会成员许庆芳、郑新新曾到访此地,他们表示,梁兴玉墓的发现对于研究郑成功光复台湾的戎马一生具有重要意义。这些发现让我们更深刻地认识到,那些在历史长河中默默奉献的人们,他们的事迹同样值得我们铭记和传颂。

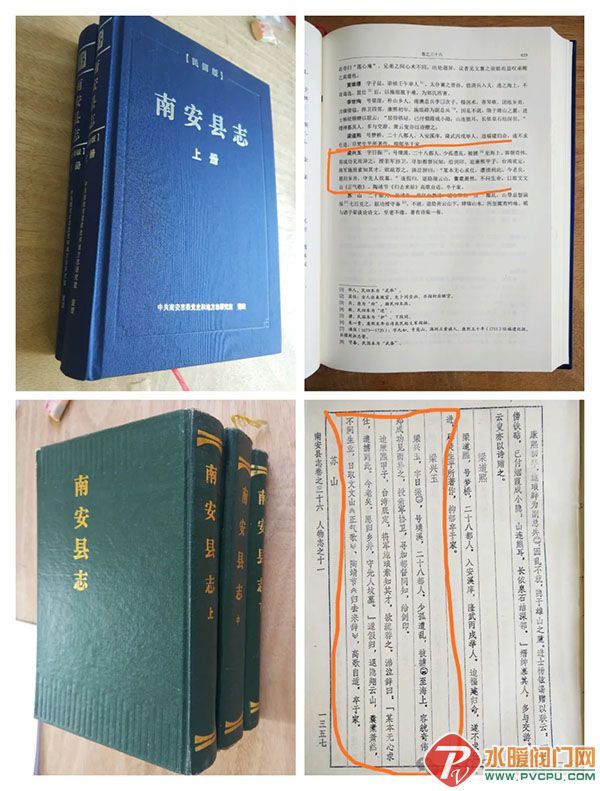

——文/翁大榜据《南安县志》《翔云风采》《象山梁氏家谱》《南洋梁氏公会庆祝六十周年纪念特刊》整理