【仑苍广角讯】在南安市仑苍镇蕉坑村的村头村尾,经常可以看到一个白发苍苍的老者行走自如地散步,他已经95岁了,而身板硬朗、耳聪目明、声音宏亮,在他慈祥的目光中仍然透射出坚毅的神情。乡亲们都知道他是打过仗的抗美援朝老兵,但是并不知道他是一个在上甘岭战役中立下赫赫战功的战斗英雄。说起他的人生经历,有许多鲜为人知的故事。

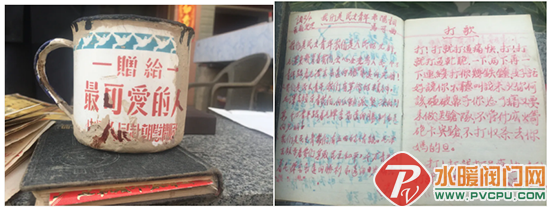

他名叫吴清波,1926年9月出生,父亲吴制心是个土郎中,承袭着世代从医的家传,母亲洪暗是一个勤劳善良的农村妇女。吴清波有两个姐姐,他是出生25天后被抱养过来的,父母对他非常疼爱,长大后让他读了书塾、小学和初中。这时的家充满着爱和温暖,也是吴清波记忆中最美好的时光,他非常懂事,放学后经常帮忙家里放牛和羊,鼎盛时候家里养了一百多只羊。因经常在漫山遍野奔跑,从小就练就了吃苦耐劳的性格和灵巧的身体。但天不遂人愿,他的父母先后早早地过世了,他只好辍学回家务农。1948年初,已经结婚四个月的吴清波,被保长抓壮丁到厦门,在那里接受训练,晚上则被关起来。1949年春,他被赶上一艘军舰去上海,当时他得了疟疾,国民党军官怕他把病传染给别人,要士兵将他装进布袋扔到海里,幸亏有一个同是壮丁名叫陈金魁的厦门老乡出面相救,用金戒指、大洋贿赂国民党军官,才保住了吴清波的一条命。1949年4月,他在上海吴淞口解放入伍,被分配到刘伯承、邓小平领导的二野,从此开始走上光明灿烂的人生之路,成为11军31师93团(其前身为威名赫赫的“朱德警卫团”)的一名解放军战士,跟随刘邓大军转战南北。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。1951年3月,二野11军31师93团改番号为“志愿军第12军31师93团”入朝作战,吴清波也成为中国人民志愿军的一员“雄纠纠、气昂昂,跨过鸭绿江”。说起当时过鸭绿江的情景时,吴老风趣地说,他们过鸭绿江是“走过去的”,而不是“跨过去的”,当时鸭绿江上结着厚厚的冰,他们部队的人和车都是从江上过去的。谈起抗美援朝的岁月,吴老骄傲地说:“咱们志愿军,敢于与美国为首的十几个国家的‘联合国军’打仗,而且打赢了,打出了国威军威,这一段岁月是我人生当中最值得纪念的日子”。

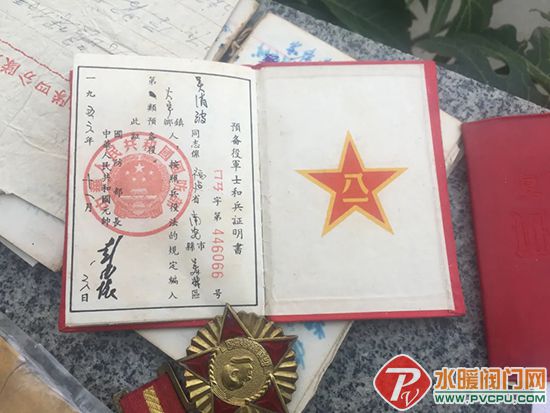

在入朝作战的日子里,吴清波与他的志愿军战友们,每天都要经受敌机空袭轰炸和物资短缺等严峻的考验。入朝不久,吴清波就在一次突破敌人封锁时光荣负伤,于1951年5月回国休养。在东北十九陆军医院四分院休养期间,他非常关心身边的病号,同志们有什么困难他都能主动帮助解决,而且对于上级交给的各项任务都能认真地圆满完成,表现出很强的组织性和纪律性。1951年7月,因他表现非常突出,荣立了二等功一次。在身体日渐康复的情况下,他多次向上级请战,要求重返朝鲜战场。1952年1月,他终于如愿地回到原先的部队,到12军31师93团保障分队担任通讯员。

俗话说:“兵马未动,粮草先行”,在朝鲜战场上,志愿军保障分队所承受的危险和压力巨大,前线的每一发子弹、每一枚手榴弹,以及其它弹药和生活物资,包括抢救抬运伤员,都是他们要完成的任务。尤其作为保障分队的通讯员,经常要在敌人的封锁线上来回穿梭,其危险性更大。而且通讯员经常要单独行动,需要过硬的军事素质和应变能力才能应对各种复杂的场面。

吴清波军事素质很好,他能够熟练地使用步枪、七十二发子弹的转盘冲锋枪等武器,能够在黑夜中娴熟地拆装枪械,是一个神枪手。而且他头脑反应快,做事爱动脑筋,身手敏捷,被部队领导喜爱地称为“小猴子”。作为一名通讯员,他负责上传下达的通信任务。在陌生的朝鲜战场,为了按时传递文件和指令,他非常用心,能够熟悉有关首长和单位的位置、距离、路线以及沿途的情况,熟记口令、路标、信号和敌我识别标记等。这样,既不会耽搁时间,又不会影响任务的执行,还能减少生命危险。有时遇到黑夜,难以辨别方向,他就用摸石头、树干等“土办法”来辨别方位,其中的诀窍是:因为阳光日照和季风的缘故,东南方向石头、树皮触摸手感比较滑润,西北则比较粗糙。他还练就了一对“顺风耳”,一旦发现敌人动静,他能够用耳朵紧贴地面辨声,迅速分清远处来敌的人数和距离,并尽快做出埋伏隐蔽等应对的办法。

战场上的形势瞬息万变,以美国为首的“联合国军”为了扭转在朝鲜战场的不利局面,悍然发动了上甘岭战役。上甘岭,是位于朝鲜半岛中部五圣山南面的一个小村庄,597.9高地和537.7高地是五圣山前沿两个总面积不到3.7平方公里的小山头。1952年10月14日凌晨,以美军为首的“联合国军”动用300多门火炮、170多辆坦克,向这两个高地发起猛烈冲锋,上甘岭战役由此打响。激战至11月25日,敌方向志愿军阵地累计发射炮弹190余万发,投掷炸弹5000余枚,两个山头被削低2米。惨烈的拉锯战让美军原计划用两个营的兵力、5天时间结束的战斗,最终投入60000余人,伤亡25000余人。我志愿军陆续投入兵力40000余人,我方没有飞机和坦克,战斗打得异常残酷激烈。

战役开始后,我守卫阵地的第15军45师部队在极端困难的条件下,面对敌人的猖狂进攻,英勇作战,依托坑道顽强阻击,挫败了敌人的进攻锋芒,给敌以重大杀伤,但也遭到很大伤亡。上甘岭战役经过第一阶段的恶战,敌虽付出了巨大代价,但不甘心失败,又企图集中重兵继续向我进攻。10月28日,志愿军第三兵团首长鉴于敌我双方胶着的态势,决定将我12军投入交战,对敌举行决定性的反击。当时,12军刚胜利完成历时一年的金城防御作战任务,来不及休整,又投入到新一轮更加艰难的战斗中。12军31师是主力部队自然首当其冲(其前身是威名赫赫的“朱德警卫团”),而31师93团又是善打硬仗“拳头”中的“拳头”部队,吴清波作为该团保障分队的通讯员,光荣地参加了这场举世闻名的上甘岭战役。

到达上甘岭后,吴清波每一次传送书信情报,都要冒着很大的风险,人只要暴露在地表上,敌人的枪炮马上随之而来。有一次,他刚要从坑道里冲出去的时候,只听“轰”的一声,他身后的一个领导赶紧把他往回拉了一下,吴清波一回身,那个领导笑笑地说:“小家伙,你看看你背后的大衣。”吴清波脱下身上的大衣一看,好险啊,大衣的后背被炮弹片炸开了一个大洞,幸亏里面还穿着棉衣,才没有伤及身体。吴清波早已把自己的生死置之度外,为了完成每一次任务,他一次次冒着敌人密集的火力,时而匍匐前进,时而跳进弹坑,有时掀起的沙石吞没了他,炮声震昏了他,醒来后抖掉身上的泥土又继续前进,每次都按时完成任务。

为了准确掌握对面敌人的布防情况,有一天,部队派出一个加强班的捕俘小组,因为吴清波经常送信,对附近一带的地形比较熟悉,他便主动请缨加入这次捕俘行动。他们事先划分好捕俘、支援、掩护等三个小组,乘着夜色,以前三角队形,悄悄向敌人的哨所摸去。没过多久,听到敌人的哨所传来咳嗽声,又仔细搜索观察,在隐隐约约中看到有两个一高一矮的哨兵,高的那个好像是美国兵,矮的那个好像是南朝鲜兵,正一左一右弓着腰站着。吴清波看看地形,看到在两个哨兵的边上刚好有一个深坎,心里便有了主意,就一手拿着腰带,一手示意捕俘组跟他一起行动。他们在茂密的草丛中慢慢向敌哨兵靠近,在瞅准时机后,吴清波带着捕俘组跃身而起,先将两个哨兵扑倒,同时用腰带和绳子套住敌哨兵的脖子,随后顺势一滚,把敌哨兵拉到坎下。这时,早已在坎下等候的其他同志一同上手,捂嘴的捂嘴,绑身子的绑身子,像捆猪一样,把敌哨兵捆得严严实实,并用朝鲜语逼这个南朝鲜兵说出“口令”和敌人的布防情况。因为敌哨兵两小时就换岗一次,知道敌人的口令后,乘敌哨兵对上口令疏于防备的时候,又捕获了两名南朝鲜兵。这一次行动,就抓获四名俘虏,堪为奇迹。

1954年4月,吴清波随所在部队胜利回国,驻防浙江某地。1955年2月,吴清波复员回乡,当了乡村治安员,仍是农民身份,没有国家编制,1981年又回家务农,一直过着低调的生活,从未炫耀自己的战功。当吴老回忆起上甘岭作战的情景时,这位老英雄禁不住哽咽起来,他说:“我有好多战友牺牲在上甘岭这片土地上,他们才是真正的英雄,我算不了什么,与他们相比我是幸运的。”(来源:南安市退役军人事务局)